介護保険サービスを利用する際、ケアマネジャーは本人の病歴や生活状況、家族の介護体制などの情報を総合的に分析し、最適な介護プランを作成してくれます。しかし、ケアマネジャーの対応に不満がある場合や、自分に合わないと感じた場合はどうすればよいのでしょうか?

この記事では、ケアマネージャーとトラブルが発生した際の対処法や、担当を変えたい場合の手順について詳しくご紹介します。また、注意すべきポイントや、これまでの経験をもとにした具体的な事例も交えて解説しています。ぜひ参考にしてください。

ケアマネージャーとの間で生じるトラブルとは

ケアマネジャーは利用者の自宅を訪問し、介護や病気、生活全般に関わるサポートを行います。関係が近くなる分、お互いに注意しなければ、トラブルが起こりやすくなることがあります。

ケアマネジャーとの間で発生しやすいトラブルはいくつか考えられますが、その多くはコミュニケーション不足が原因です。以下に代表的な事例をご紹介します。

困りごとに対応してくれない

利用者本人や家族が困っていると伝えても、対応してもらえない、または解決策が提示されないと感じる場合があります。質問に対して的確な答えが得られなかったり、曖昧な対応が繰り返されたりすると、介護者にストレスが生じ、不信感を抱く原因となります。

ケース1

Aさんは、認知症の夫を介護しています。症状が悪化したため、デイサービスを週3日利用することになりましたが、夫は行くのを拒み続けています。Aさんは体力的に限界を迎え、何とか夫をデイサービスに通わせてほしいとケアマネジャーに相談しました。しかし、ケアマネジャーは『本人が嫌がるのだから仕方がない』と取り合わず、具体的な対応をしてくれませんでした。

ケース1の場合、ケアマネジャーの経験不足や認知症に関する知識の浅さが原因となっている可能性があります。実際、ケアマネジャー自身もどう対応すれば良いか分からないことは少なくなく、考えを巡らせていても解決策が見つからない場合があります。

しかし、利用者家族が困っている状況には変わりありません。介護負担の軽減を図るためにも、積極的な対応が求められます。もしケアマネジャーの知識や経験に不安があれば、事業所の管理者に相談してみましょう。

連絡ミスやスピードが遅い

- 連絡ミスが目立つ

- 連絡がなかなか取れない、折り返しの連絡がない

- 報告や連絡が常に遅い

このような連絡に関する不満はよく耳にします。また、連絡がルーズなケアマネジャーが存在するのも事実です。連絡の良し悪しは信頼関係に直結し、介護者の負担にも大きく影響を与えるため、非常に重要な要素と言えます。

ケース2

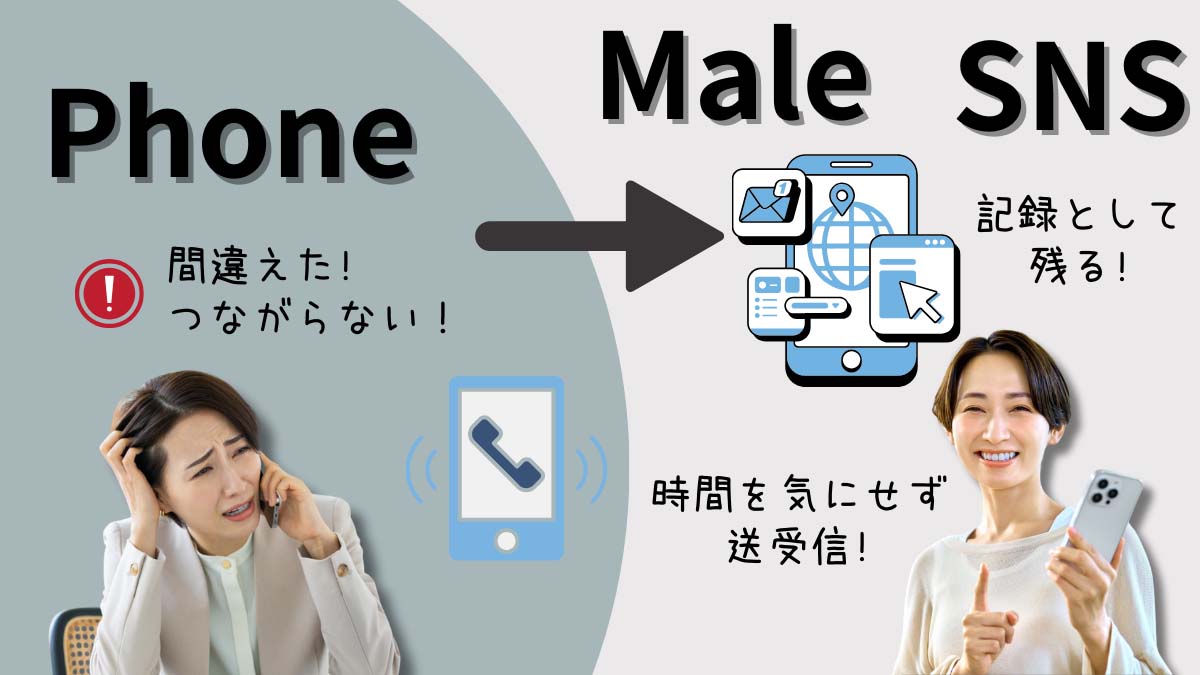

Bさんは、仕事と子育てを両立しながら両親の介護を行っています。介護サービスを調整する際は、自分のスケジュールやサービスへの要望を早めにケアマネジャーに伝えるよう心がけています。しかし、毎回ケアマネジャーに電話が繋がらず、予定変更についての返信も遅いため、生活や仕事に支障が出ています。

ケアマネジャーが多忙なため、電話が繋がりにくかったり、対応が遅れることがあります。また、介護者側も仕事や育児と両立している場合、電話での連絡が難しいこともあるでしょう。その場合、双方にとって効率的なメールやSNSの活用を提案するのも一つの方法です。

ミスが多い場合も同様に、口頭でのやり取りは誤解を招きやすいため、メールなどを活用すると良いでしょう。メールは記録が残るため、内容を確認しやすくなり、聞き間違いによるミスなどもお互いに防ぐことができます。

一方で、ケアマネジャーの業務に問題がある可能性も考えられるため、事業所の管理者に相談したり、改善を求めることも検討してみてください。

言葉遣いや態度

ケアマネジャーの中には、対人援助に関する教育が十分でない場合があり、言葉遣いや態度に不安を感じる利用者や家族も少なくありません。

ケース3

Cさんは、隣棟に住む義母の介護を行っています。義母はもともとCさんに厳しく、介護が必要になってからはさらに当たりが強くなりました。そのため、Cさんは義母と適度な距離を保ちながら、できる範囲で介護に関わっていました。しかし、ある日ケアマネジャーから『家族なのだから、もっと関われませんか?〇〇さん(義母)、かわいそうですよ』と言われ、とても悲しい気持ちになりました。

ケアマネジャーが十分に話を聞いてくれなかったり、自分の価値観を押し付けたり、否定的な言動をする場合、介護者が傷ついたり落ち込む原因となることがあります。このような対応が続く場合は、担当のケアマネジャーを変更することを検討する必要があるかもしれません。対人援助に携わる人は、支援者を傷つけないよう細心の注意を払うべきです。

ケアプランに納得できない

ケアプランに関して意見が一致せず、利用者や家族が納得できないこともあります。必要性を感じないサービスを勧められたり、同意していないサービスが含まれていたりする場合は、遠慮せず率直に疑問を伝えてみましょう。

ケアプランとは、利用者の個別ニーズに基づいて提供される介護サービスの計画書です。

ケース4

Eさんは一人暮らしで、介護を頼れる家族がいません。介護保険サービスの利用を開始する際、ケアマネジャーからケアプランを提示されました。しかし、その計画にはケアマネジャーが所属する同じ法人のデイサービスが含まれており、Eさんには同意した覚えがありませんでした。Eさんがその旨を伝えると、『介護予防のために利用したほうがいいと思って』と説明されましたが、不信感を抱いたEさんは強い口調で利用を断りました。

あまり多くはないケースですが、希望していないサービスがケアプランに含まれていたり、しつこく利用を勧められることがあります。その際は、うやむやにせず、なぜそのサービスが必要なのかを確認しましょう。ケアマネジャーが誤解から同意したと思い込む場合や、必要性に対する認識のずれが生じている場合、または説明不足である可能性があります。

なぜそのサービスを勧めるのか、またケアプランに含めた理由をしっかりと聞き、すべてに納得した上でサービスを利用することが大切です。

ケアマネジャーと合わないことは普通にある

私自身がケアマネジャー業務に携わっていた際、利用者の家族から交代の申し出を受けた経験があります。また、他社のケアマネジャーから交代を希望され、支援の依頼を引き受けたこともありました。多くはありませんが、利用者の要望によるケアマネジャーの交代は、特別なことではなく、よくあることです。

信頼関係が築けない場合、無理に一人のケアマネジャーに固執する必要はありません。大切な身内の介護をより良い形で進めるためにも、躊躇せずに交代を検討しましょう。

ケアマネジャーを変更する手順

ケアマネジャーを変更する際は、いくつかの手順を踏むことが必要です。

Step1:事業所の責任者に相談する

まずは、現在のケアマネジャーが所属する事業所の責任者に相談しましょう。状況を説明し、ケアマネジャーを変更したい旨を伝えます。同じ事業所内のケアマネジャーへ交代を希望するのか、他事業所への変更を考えているのかも併せて伝えるとスムーズです。

事業所の責任者に相談しづらい場合や、どのように伝えれば良いか分からない場合は、地域包括支援センターに相談するのも一つの方法です。地域包括支援センターは、介護保険サービスや地域の支援について総合的にサポートしてくれる機関で、ケアマネジャーの変更についても適切なアドバイスや支援を提供してくれます。

Step2:新しい依頼先を決める

他事業所への変更を希望する場合は、新しい依頼先を見つける必要があります。地域包括支援センターや自治体の窓口で事業所のリストをもらったり、インターネットで近隣の居宅介護支援事業所を検索したりしてみましょう。

厚生労働省が公開している「介護サービス情報公表システム」を活用すると、事業所の詳細やケアマネジャーの在籍人数などが確認できます。ぜひ参考にしてください。

Step3:顔合わせをして確認する

新しいケアマネジャーと直接会って話をすることで、相性や信頼関係を確認しましょう。お互いの考え方や雰囲気が合うかどうか、このステップで見極めることが大切です。このプロセスを重視することで、長期的に良好な関係を築ける可能性が高まります。

Step4:引継ぎは新しいケアマネジャーにお願いする

ケアマネジャーを変更する際の引継ぎは、新しいケアマネジャーに依頼しましょう。これまでの経緯や利用者の状況を十分に理解してもらうためには、丁寧な引継ぎが欠かせません。適切な引継ぎを行うことで、スムーズな移行が実現します。

変更するときの注意点

ケアマネジャーを変更する際は、スムーズに移行するためにいくつかの注意点を考慮することが大切です。以下のポイントを参考にしてください。

Point1:利用中のサービスを継続する

ケアマネジャーを変更しても、現在利用中の介護サービスが継続できるよう調整してもらいましょう。引継ぎ中にサービスが一時的に中断したり変更が生じると、利用者にとって大きなストレスになる可能性があります。

Point2:変更理由は正直に客観的に伝える

ケアマネジャーを変更する理由は、正直かつ客観的に伝えるようにしましょう。特に前任のケアマネジャーが所属する事業所の管理者には、具体的な問題点や不満を明確に伝えてください。

ケアマネジャーは対人援助技術について学び続ける責任があり、問題点を把握することで改善に取り組むことができます。理由が明確でないと、ケアマネジャー自身が納得できず、自信を失ったり落ち込むこともあるため、丁寧な説明を心掛けましょう。

Point3:新しいケアマネジャーだからマッチするとは限らない

新しいケアマネジャーに交代しても、確実に利用者や家族に合うかどうかは分かりません。最初は試行錯誤が必要となる場合もありますが、焦らずに信頼関係を築いていく姿勢が重要です。

Point4:変更のデメリットも知っておく

ケアマネジャーを変更する際にはデメリットも存在します。たとえば、病状や家族構成、介護の状況などを新たに説明する手間や、新しい関係構築に時間がかかることがあります。変更を決断する前に、こうした点も考慮しておくことが大切です。

Point5:ケアマネジャーを変更できない場合の考え方

都心などでは事業所数が多いため、ケアマネジャーの変更が比較的容易です。しかし、地方の小さなコミュニティでは選択肢が限られ、ケアマネジャーが顔見知りで言い出しにくい、あるいは噂がすぐ広がってしまうといった事情から、交代が難しい状況も考えられます。

そのような場合には、地域包括支援センターや行政の窓口に相談することをおすすめします。また、家族や親せき、友人など相談できる相手を増やすことも有効です。

Point6:信頼関係の構築はお互い努力する

信頼関係は一方的な努力だけでは築けません。ケアマネジャーだけでなく、介護サービスを利用する側も歩み寄る姿勢が求められます。無理な要望を控える、ケアマネジャーのアドバイスに耳を傾ける、自立を支援してもらうという視点を持つなど、常に意識して行動することが大切です。

まとめ

ケアマネジャーはプライバシーに深く関わる業務を担うため、利用者本人や家族介護者との信頼関係が欠かせません。信頼関係が築けない場合は、本記事の手順や注意事項を参考に、事業所の管理者や地域包括支援センターに相談してみましょう。

信頼関係が構築されれば質の高い介護が実現し、利用者や家族が安心して過ごせる環境が整います。